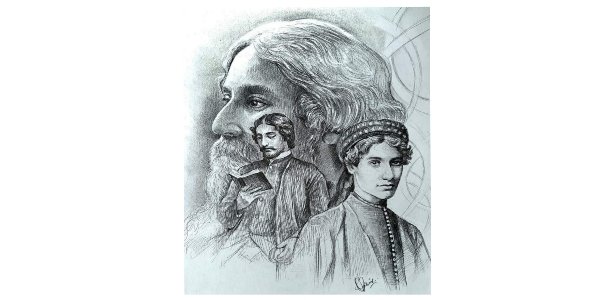

রবীন্দ্রনাথ ও ‘হিন্দুত্ব’

…………প্রশান্ত চক্রবর্তী

‘হিন্দুত্ব’ শব্দটি শুনলে ইদানীং মনে হয় এটি একটি ‘রাজনৈতিক শব্দ’। আর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শব্দটিকে জুড়ে দিলে আঁতকে ওঠে তথাকথিত সেকুলার-সম্প্রদায়, তোয়াজ-তোষণকারী শক্তি। অথচ দেখুন, রবীন্দ্রজীবনের উন্মেষই ঘটছে ‘হিন্দু’ শব্দটির মধ্য দিয়ে। শব্দটি মোটেই সংকীর্ণ নয়। কবির কাছে হিন্দুত্ব মানে ভারতাত্মা, ভারতসত্তা। ভারতের কল্যাণী সামগ্রিক রূপ।

তাঁর বয়স যখন মাত্র ছয়, সেই বছর, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে শুরু হয় ‘হিন্দু মেলা’। উইকিপিডিয়ায় আছে : “ব্রিটিশ-ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে স্বাদেশিকতার ভাব জাগরণ তথা জাতীয় চেতনার প্রসারের উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি মেলা।” অর্থাৎ, স্বাদেশিকতার চেতনাটি হিন্দুচেতনাবাহিত হয়েই ঠাকুর পরিবারের সহযোগিতায় রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্রের সম্মিলিত উদ্যোগে হিন্দু মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। শুরুতে ‘চৈত্রমেলা’ নামে পরিচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চতুর্থ বার্ষিকীতে এই মেলার নামকরণ করেন ‘হিন্দু মেলা’। আয়োজকেরা সকলেই হিন্দু। তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল, জাতীয় ভাব উদ্দীপক মেলাটির সঙ্গে ‘ভারতীয়’ শব্দটি না-বসিয়ে সরাসরি ‘হিন্দু’-ধারণাটিকে সামনে আনা হয়েছিল। সমকালীন The National Paper-এ এই বিষয়ে যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, তার অনেকগুলো অংশ উদ্ধার করেছেন রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল। যেমন : “…the leading members of Hindoo community to get up a movement for National Gathering at the end of the Bengalee Year.” এবং সেখানে কী কী হচ্ছে,তাও জানাচ্ছে কাগজটি : “… there will be different sorts of Gymnastic and Atheletic exercises, Music, Concert, Exhibition of the Hindoo Femails, and Chemical experiments &&&.”

স্পষ্ট কথাটি হল, মেলাটি ছিল মূলত হিন্দুদের। মুসলিম বাঙালিরা এই মেলায় অংশগ্রহণের কথাই নেই, কেননা, শরিয়তে সংগীত, ক্রীড়া ইত্যাদি তো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বাঙালি জাতিসত্তার এই দ্বিবিধ রূপের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উন্মেষ। হিন্দুমেলা বছরে-বছরে চলছে আর কবিও সেইসঙ্গে বেড়ে উঠছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হল ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা। বয়স তখন তেরো। শান্তিনিকেতনে বাচ্চা নারকেল গাছের তলায় বসে “পৃথ্বীরাজের পরাজয়” নামে একটি বীররসাত্মক কাব্যই লিখে ফেললেন বালক কবি। সদ্য-ব্রাহ্মণ রবির জীবনে তখন হিন্দুসংস্কৃতির প্রথম স্বাদ। ‘জীবনস্মৃতি’-তে লিখছেন : গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছেন, চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে, মন্ত্রের তাৎপর্যটা ওই বয়সে বোঝার কথা নয়, তাও ‘ভূর্ভুবঃ স্ব’ অংশটি মনকে ছড়িয়ে দিত। ইতিমধ্যে ইংরেজির সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা চলছে চুটিয়ে। একেবারে ছোট বয়স থেকে সংস্কৃত খুব ভালো রপ্ত করেছিলেন তিনি। পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ভগবৎগীতার শ্লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। লক্ষ করা যায়, কবির গদ্যে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার খুব কম, তৎসম-তদ্ভব শব্দের ব্যবহারই অধিক। এই ভারতীয় প্রবণতার ভিত থেকেই নতুন কাব্য ‘পৃথ্বীরাজ পরাজয়’-এর জন্ম। প্রশান্তকুমার পাল লিখছেন : “জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিতার আবহাওয়ায় এবং হিন্দু মেলার হিন্দু জাতীয়তাবোধের আদর্শে পরিবর্ধিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের বীরত্ব উজ্জ্বলভাবে দেখা দেবে এবং তাঁর পরাজয়ে বেদনা অনুভব করবেন এটাই স্বাভাবিক।” (রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭)।

সুপ্রিয় পাঠক, লক্ষ করবেন প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন “হিন্দু জাতীয়তাবোধ”। ভারতের স্বদেশচেতনা যে প্রথম এই হিন্দু জাতীয়তাবোধের দ্বারাই চালিত হয়েছিল, সেটা স্পষ্ট। কবি এর দ্বারা বাল্যকালে, তরুণ বয়সে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

‘হিন্দু মেলা’র নবম অধিবেশনে “হিন্দুমেলায় উপহার” নামে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে হিন্দু মেলা উপলক্ষে আরেকটি দীর্ঘ কবিতাও লিখেছিলেন কবি, নাম “হোক ভারতে জয়”।

অর্থাৎ, প্রবল ইতিহাসচেতনা এবং আর্যভারতবোধ জাগ্রত হচ্ছে কবির। আসলে, ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের সমকাল থেকেই হিন্দুসভ্যতার শেকড়কে তুলে আনার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল বঙ্গীয় বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে “ভারততীর্থ” কবিতায় যে “রণধারাবাহী জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে, ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে” বলে শকহুনদল পাঠান-মুঘলদের উল্লেখ করেছিলেন, এই রক্তখেকো উন্মাদ হানাদারদের বিরুগ্ধে তখন ধিকিধিকি বিদ্বেষ জ্বলে উঠছিল। এই বহিরাগত আফগান-তুর্কিদল যে এক দেহে লীন হয়নি, এবং এরাই যে হিন্দুসভ্যতার মেরুদণ্ড অনেকটা ভেঙে দিয়েছিল মধ্যযুগে সেই নির্মম ইতিহাস বঙ্গীয় লেখকদের কলমে একের পর এক উঠে আসছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় “পদ্মিনী উপাখ্যান”(১৮৫৯)-এ নারীলোলুপ আলাউদ্দিন খিলজির চিতোর আক্রমণ, রানি পদ্মিনী সহ অজস্র হিন্দু নারীদের অগ্নিকুণ্ডে আত্মদাহর মতো ঘটনা তুলে আনলেন। যুদ্ধের পর নারীরা যুদ্ধে অর্জিত “গণিমতের মাল” রূপে গণ্য হবে, এবং নির্বিচার ধর্ষণ-হত্যার বলি হবে–সেই ভয়ংকর মধ্যযুগীয় ধারাটির, তাই হিন্দু রমনীদের আত্মত্যাগ–এই ইতিহাসও উঠে এল।হিন্দু সভ্যতার এই দিকগুলো এরপর তুলে আনলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ কৃতী লেখকেরা। ১৮৭৫-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন “সরোজিনী” নাটক। ছোটভাই রবি সেই নাটকে যে-গান লিখছেন, ওতে রাজপুত নারীদের আত্মাহূতির বর্ণনা রয়েছে এরকম :

“জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ

পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।

জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন

জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।

শোনরে যবন! শোন্ রে তোরা

যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে

সাক্ষী রবেন দেবতা তার

এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।”

হিন্দু মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা মনস্বী রাজনারায়ণ বসুকে(১৮২৬-৯৯) কবি রোল মডেল মানতেন, প্রায় গুরুরূপেই বরণ করেছিলেন। রাজনারায়ণ ছিলেন ঋষি অরবিন্দেরও মাতামহ। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনে আর্য জাতীয়তাবাদের যে-প্রভাব দেখা যায়, তার ভিত্তিভূমি ছিলেন রাজনারায়ণ। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁকে বলেছেন : “ভারতে জাতীয়তাবাদের পিতামহ”। সেই রাজনারায়ণ হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর ” সঞ্জীবনী সভা” নামে একটি গুপ্তসভা স্থাপন করেন। অতি গোপনে এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রীতিমতো দীক্ষা গ্রহণ করে। সেইসঙ্গে কিছু শপথবাক্য পাঠ ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ। “দীক্ষা দানের সময় একটি টেবিলের দু-পাশে থাকত মড়ার মাথার খুলি, তার দুই চক্ষুকোটরে বসানো থাকত দুটি মোমবাতি, আর থাকত লাল রেশমে জড়ানো ঋগ্বেদের পুঁথি এবং খোলা তলোয়ার। সভার অধ্যক্ষ রাজনারায়ণ সেদিন আসতেন লাল পট্টবস্ত্র পরে।” (সূত্র : “ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ”, প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ. ৬ )। গুরু রাজনারায়ণের নির্দেশে দীক্ষার্থীকে বেদপুঁথি ও তলোয়ার স্পর্শ করে ও মোমবাতি দুটিতে আলো জ্বালিয়ে ভারতোদ্ধারের দীক্ষাগ্রহণ ও শপথবাক্য উচ্চারণ করতে হতো। “বেদ ও তলোয়ার যথাক্রমে জ্ঞান ও বাহুবল, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র শক্তির প্রতীক।” (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিতে তিনি ভারতউদ্ধারের নিমিত্ত দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষাগ্রহণকালে যে-গানটি তিনি গেয়েছিলেন, সেটি বিখ্যাত : “একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।”

এদিকে বয়স বেড়েছে, যৌবন ঢুকছে, কিন্তু ইতিহাসচেতনা ছাড়েনি কবিকে। ১৮৮৩-তে বাইশ বছর বয়সে লিখলেন “বউ ঠাকুরাণীর হাট”। পরে, ১৯০৯ সালে, এই উপন্যাস অবলম্বনেই লেখেন “প্রায়শ্চিত্ত” নাটকটি। সেখানে প্রতাপাদিত্যের মুখে একটি সংলাপ আমাদের চমকে দেয় :

“খুন করাটা যেখানে ধর্ম, সেখানে না করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। যে মুসলমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে, তাদের যারা মিত্র তাদের বিনাশ করাই অধর্ম। পিতৃব্য বসন্ত রায় ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।”

কেউ বলতে পারেন, মাত্র বাইশ বছর বয়সে লেখাটিই কবির শেষ কথা নয়, এ তো একপেশে বিচার। তাহলে দেখুন ১৯৪০-এর ২৯ জানুয়ারি, জীবনের উপান্তেও কবি লিখছেন, “স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্র রূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল।… আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত ছিল না।”

১৯২৯ সালে পরিণত বয়সে তিনি “রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত” নামক প্রবন্ধে অকপটে স্বীকার করেছেন : “বালক-কালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তার প্রণোদনা থেকে যায়।”

হ্যাঁ, কবি অসংকোচে শিখদের ওপর পাঠালমুঘল বাদশাদের অত্যাচার তুলে এনেছেন। “কথা ও কাহিনী”-র বিভিন্ন কবিতায় সেসব ধরা আছে। কিন্তু উনিশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত একটি ধারা তৈরির চেষ্টা শুরু হয়, বিশেষত ১৮৮৫-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে। হিন্দু মেলার আগে পরে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে ছিল মধ্যযুগীয় হানাদার পাঠান-মুঘল-তুর্কিদের প্রতিও বিরূপ মনোভাব (এখনও যার সাধারণীকরণ করে বলা হয়, “মুসলমানবিদ্বেষ”)। কংগ্রেসের কার্যক্রমণিকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রথম যৌবনের আবেগ কমতে থাকে। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রজীবনে শুরু হয় বুদ্ধের প্রভাব। বুদ্ধের অহিংসাভাবনা, প্রেমমৈত্রীতে তিনি ডুব দেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের তিরোধানের পর ক্ষাত্রশক্তি ক্রমশ নিস্তেজ হওয়ার ফলেই যে আর্য ভারতে হানাদারদের আক্রমণ, দখলদারি ও অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস ঘটেছিল, কবি সেইদিকটিকে ততটা গুরুত্ব দেননি। যে-তরবারি নিয়ে তিনি দেশোদ্ধারের শপথ নিয়েছিলেন, সেই শক্তির দিকটিকে তিনি পরে আর তেমনভাবে সামনে আনলেন না। যদিও তিনি আজীবন বীরধর্মে বিশ্বাস করতেন। তবে সেটা নিধনে ও রক্তে নয়। পশুপ্রবৃত্তিকে সমর্থন করেননি কখনও।

বঙ্গভঙ্গের সময় কবির অখণ্ড বাঙালিচেতনা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বহিরাগত হানাদারদের তিনি ” এক দেহে হল লীন” বলে দাবি করলেও, এদের বিরাট একটি অংশ যে কোনোকালেও লীন হয়নি, বা হতে চায়নি, সেই বাস্তবতাকেও কবি সমকালে অনুধাবন করেননি। এদের সিংহভাগের মনে আরবীয় ধারাই বহমান ছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বহু মুসলমান দাঁড়ালেও বিরাট অংশ এটিকে সমর্থন করেছিল। নিজেদের স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্র তৈরির প্রথম ব্লু প্রিন্টও তৈরি হয় ঢাকার নবাব সলিমুল্লার বাড়িতে। সেখান থেকেই মুসলিম লিগের জন্ম। প্রশান্তকুমার পাল কথিত হিন্দু-জাতীয়তাবাদকে কট্টর শরিয়তিরা কখনই সমর্থন করতে পারে না। যেমন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম” ধ্বনিটি সমস্ত বাঙালির ধ্বনি হয়নি। মুসলিম বাঙালিরা “আল্লাহু আকবর” ধ্বনি দিয়েছিল। ওদের কাছে দেশমাতৃকার ধারণাটি পৌত্তলিক। সেটা সমর্থন করার প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত কিছুতেই তথাকথিত ধর্মকে টেনে আনার পরিণাম। দেশের আন্দোলনেও “আল্লা মহান” বলতে হবে, দেশ এখানে গৌণ।

কুড়িটি বিখ্যাত গানে কবি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। হলুদ রাখি পরিয়ে শ্লোগান তুললেন “ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।” আবেগের চরম জোয়ার। গঙ্গাস্নান করে সবার হাতে রাখি পরানো হবে। গঙ্গাস্নান? সেও তো হিন্দুয়ানি। কবি ঠাকুরবাড়ির ছেলেপুলেদের নিয়ে পথে নামলেন। গাড়িঘোড়া নয়, হণ্টন। “বাংলার মাটি বাংলার জল…হে ভগবান”। ভগবান? উফ্ সেও তো হিন্দুদের। মহা মুশকিল। অখণ্ড বাঙালিচেতনা দানা বাঁধবে কী করে? পথের লোক কেউ বাকি নেই। এই সময় অতি তুচ্ছ অথচ গভীর ঘটনার উল্লেখ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ (‘ঘরোয়া’, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২৯-৩১): “পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম, রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে–এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে।”

অর্থাৎ, মুখে যতই “ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই” বলা হোক-না কেন, ভেদ তো ছিলই, নইলে রাখি পরালে মারামারি হবার কথা তো নয়। ওমা, রাখিও যে “হিন্দু”দের। নাউজুবিল্লাহ।

সেদিন রবীন্দ্রনাথকে আবেগের ভূতে পেয়েছিল। অবন ঠাকুর লিখছেন : “রবিকাকার খেয়াল গেল চীৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হলো, চলো সব। এইবারে বেগতিক–আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি না হয়ে যায় না।” (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

কবি এককথার লোক। মসজিদের ভেতরে গেলেন, মৌলবি-টৌলবি যাদের পেলেন, রাখি পরালেন। রক্তারক্তি হয়নি। ওরা একটু হেসেছিল মাত্র। হয়তো বিপুল জনতা ও ঠাকুরপরিবারের লোক দেখে হজম করেছিল। অবন ঠাকুর লিখছেন, “এখন হোলে–যাও তো দেখিনি, মসজিদের ভিতরে গিয়ে রাখী পরাও তো–একটা মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে।”

তাহলে অবন ঠাকুরও মেনে নিয়েছিলেন, এক দেহে সকলে লীন হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে পরে সজনীকান্ত দাসকে বলেছিলেন : “যাকে সামনে পেতাম, তার হাতেই বাঁধতাম রাখি। সরকারি পুলিশ কনস্টেবলদেরও বাদ দিতাম না। মনে পড়ে, একবার এক কনস্টেবল হাতজোড় করে বলেছিল, মাফ করবেন হুজুর, আমি মুসলমান।” (রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃ.২৬৯)

এই মেচ্ছশক্তির বিরুদ্ধে কবি ভারতের চিরন্তন মানবতাবাদেই বিশ্বাস রেখেছেন। দেশকে মহামানবের সাগরতীর রূপে কল্পনা করেছেন। শেষ জন্মদিনের ভাষণে বলেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাসহীনতাই পাপ। এই উদারতা কবির উদারতা। কিন্তু বাস্তবতা যে এই উদারতাকে পরাস্ত করেছিল, সেটা অবন ঠাকুরই লিখে গেছেন।

“হিন্দুত্ব” শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর “ভারতবর্ষীয় সমাজ” প্রবন্ধে। ১৮৯১ সালে। এর আগে এভাবে সরাসরি শব্দটিকে কেউ ব্যবহার করেছেন কিনা জানি না। কবি ভারতসত্তাকেই “হিন্দুত্ব” বলে চিহ্নিত করেছিলেন। জনগণমনঅধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতার মধ্যে যে বিরাট জাতিসত্তা আছে, সেটাই হিন্দুত্ব। আচার্য যদুনাথ সরকারকে লিখেছেন : “আমাদের দেশে নেশন ছিল না, ও নাই, –সে-কথা সত্য। তাহার পরিবর্তে কি আছে বা ছিল, সেইটেই ভাল করিয়া বিচার্য্য। কারণ, ধরিয়া রাখিবার মত কিছু একটা না থাকিলে ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত?” (চিঠিপত্র-১৫, পৃ.৪০)। কিছু একটা ভারতবর্ষ ধরে রেখেছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন : “…হাজার বছরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই…”। কেননা, ভারতবর্ষ চিরকাল “বসুধৈব কুটুম্বকম”-এ বিশ্বাস করেছে। বিশ্বমানবের কল্যাণ চেয়েছে। সর্বে ভবন্তু সুখীন, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ। কবি লিখছেন : ” আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজস্ব কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল–ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব।”(রবীন্দ্ররচনাবলী, সুলভ সং, বিশ্বভারতী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৫)